Ⅱ. 神話に登場する太陽神の研究

1. 神話に登場する太陽神〈中近東編〉

太陽神は神話の中に登場しますが、神話によってその性格は異なっています。ここでは諸外国の神話に登場する太陽神の性格を見て行くことにします。

(1)メソポタミア神話

メソポタミア神話といっても時代により変遷があるのですが、シュメール神話の太陽神は「ウトゥ」と言い、戦いの神であり、真実・正義・裁判・占卜の守護神でもあります。

この「ウトゥ」はバビロニアでは「シャマシュ」と呼ばれ、運命を司り、生者と死者の王であり法律を与える神とされています。また、正邪善悪を審判し、正義を愛し悪に対しては復仇する神でもありま

す。有名なハンムラビ法典は、この「シャマシュ」によりハンムラビ王に与えられたと伝えられています。

以上から判るように、「シャマシュ」は峻烈な裁きをする神であり、我々日本人が考えるような慈悲深い太陽神ではありません。これは厳しい自然状況の反映と思われます。

「シャマシュ」の父神は月神シン、母神はニンガルとされています。太陽神が月神の子供となっていますが、月の信仰は太陽信仰より古いと言われていますから、それが反映したと見られます。この辺

は月の信仰が盛んな所で、この地で発祥したイスラム教は三日月をシンボルとしています。

シンは、元来はシナイ山に住む月の神で、シナイ山自体、「月の山」という意味です(バーバラ・ウォーカー『神話・伝承事典』大修館書店)。ある聖書学者によれば、ヘブライ人のエホバはアラビアの原始的な月

の神を淵源とするそうですが、これはこのシンのことを指しているのでしょう。この地域では太陽神は余り重視されなかったようです。

(2)ウガリット神話

ウガリット神話は、シリアの地中海岸にあった古代都市ウガリットに保存されていた粘土板文書に記されていた神話で、同じセム系神話として旧約聖書と共通性があります。この神話の中に「シャプ

シュ」という太陽神が出て来ますが、これは女性神とされています。

太陽神は男性神が一般的ですが、この「シャプシュ」はわが国の天照大神と同じく女性神となっています。しかし「シャブシュ」はバビロニアのシャマシュと同一の神と思われますから、そうだとすると途

中で男性神から女性神へ変化したことになります。バビロニアのシャマシュはミトラとも呼ばれましたが(これはインドのリグ・ヴェーダに現れる太陽神と同じ名です)、ミトラは空の神であり、雨を降らせ

るので豊饒神でもあります。豊饒神は通常女性神ですから、シャマシュは元々女性神だった可能性があります。

「シャプシュ」は天空を行き世界の全てを照覧する神であり、特に神話では物語の重要な転換点に現れて神々に助言をし、物語の進行を促す役割を果たしています。太陽神らしい性格と言えますが、

気になるのは常にバール神の味方をしていることです。

バールはカナン地域を中心に各所で崇められた嵐と慈雨の神で、その名はセム語で「主」を意味しています。このことから判るように、この神は旧約聖書にも登場し、ヤハウェと共に神殿に祀られて

いたこともあります。バールは、エジプト神話にも取り入れられ同じ嵐の神のセトと同一視されましたが、このセトは悪神として有名です。

バールはまた、フェニキアやその植民地カルタゴの最高神モロク(モレク)と同一視されることがありますが、このモロクは人身供儀を要求することで知られています。カルタゴを発掘調査した際には、

祭儀場らしい場所から子供の骨が大量に発見されたこともあります。モロクは太陽神とされることもありますが、エジプトのセトと同様悪神であり、太陽神として相応しくありません。

「シャプシュ」はバール=セト=モロクの味方をしているということになり、その性質に疑問符がつきます。太陽神として信仰の対象にするのは避けた方がよいでしょう。

(3)ペルシャ神話

① フワル・フシャエータ

ペルシャ神話には、 「フワル・フシャエータ」と「ミスラ」という太陽神が登場します。

「フワル・フシャエータ」はゾロアスター教において崇拝される太陽神で、「輝ける太陽」を意味しています。天空から地上の全てを見下ろす太陽神であり、その光は全てを浄化し、この「フワル・フシャエ

ータ」が昇らなければ悪神は世界の全てを蹂躙し、善神達はそれに抵抗出来ないとすら言われています。中世には、太陽への一日三度の礼拝がゾロアスター教徒の日課とされるほどの信仰を得まし

た。

素晴らしい太陽神のようですが、「フワル・フシャエータ」は中級神に分類され、最高神ではありません。ゾロアスター教の最高神はアフラ・マズダーで、善悪の対立を超越して両者を裁く絶対の存在と

されています。このためゾロアスター教は世界最古の一神教と呼ばれることもありますが、アフラ・マズダーは観念的な存在であり、太陽神「フワル・フシャエータ」ほどの具体性がありません。それ故崇

められるのでしょうが、太陽神の神格に制限が加えられたことは確かで、この辺に割り切れないものを感じます。

中級神とは言え、「フワル・フシャエータ」は太陽神として大きな信仰を集めたことは事実であり、世界宗教史上注目すべき出来事だと言えましょう。

②ミスラ

「ミスラ」は英雄神として西アジアからギリシア・ローマに至る広い範囲で崇められた神で、インド神話の神ミトラ と起源を同じくするとされています。後述するようにミトラは太陽神ですが、「ミスラ」の名

は「契約」を意味し、司法神が本来の性格のようです。また、光明神であり、闇を打ち払う戦士・軍神とされ、牧畜の守護神としても崇められました。

古くはアフラ・マズダーと表裏一体を成す天則の神でしたが、ゾロアスター教に於いてアフラ・マズダーが絶対神の地位に高められると、ミスラは格下の中級神の地位に落とされてしまいました。「ミス

ラ」は後に、ゾロアスター教の流れをくむマニ教において光明神としての性格が強調され、太陽と同一視されるようになりました。

このように「ミスラ」には本来、太陽神としての性格は見られず、後世に意味づけが変えられたり、他の神と習合することで太陽神として扱われるようになりました。始源神としての「ミスラ」を太陽神と

見るのは難しいようです。

なお、弥勒菩薩(マイトレーヤ)は名の語源を同じくする事から、「ミスラ」を起源とする説がありますが、これが正しければ弥勒菩薩の救世主的性格は「ミスラ」から受け継いだということになります。「ミ

スラ」崇拝が西方世界で広まったのは、このためかもしれません。中近東では、強い救世主願望が見られるからです。

(4)エジプト神話

①太陽神ラー

エジプト神話には、太陽神がたくさん登場します。有名なのが「ラー」で、ハヤブサの頭をもつ姿で描かれることが多いです。古代エジプト人は太陽の昇り沈みとともにラー自体

も変形すると考えました。日の出のときはタマオシコガネ(フンコロガシ)の姿のケプリとして現れ、日中はハヤブサの姿をして天を舞い、夜は雄羊の姿で夜の船に乗り死の世界

(夜)を旅するとされています。 これらは太陽の運行を表しているのですが、なぜ太陽をフンコロガシやハヤブサ、雄羊で表すのかよく分かりません。「ラー」はカイロ近郊に存在

した古代エジプトの都市ヘリオポリスで最も重要な神とされましたが、「ヘリオポリス」はギリシア語で「太陽の町」を意味します。ここで太陽神が信仰されていたことは間違いあり

ません。「ラー」は後に、天地創造の神アトゥムと習合して「ラー・アトゥム」となりました。この神も、勿論太陽神です。(図は太陽神ラー。 『ウィキペディア(Wikipedia)』)

「ラー」の実態はよく分かりませんが、『神話・伝承事典』(バーバラ・ウォーカー、大修館書店)には次のように記されています。

「ユダヤ人は熱狂的にラーを受け入れ、彼とヤハウェを同一視した。とくに、エジプトのラーに相当するバビロニアの太陽神シャマシュ(ケモシ)はヤハウェと同一視された」

これが正しければ、「ラー」はヤハウェと同じような性格を有していたと想像されます。

②アメン神

エジプト神話でもう一つ有名なのが「アメン(アモン)」神です。「アメン」は、中王国時代にナイル川東岸のテーベが首都とされて以来1700年にわたって、ラーと一体化した「アメン=ラー」としてエジプト

の神々の主神とされました。

「アメン=ラー」はエジプト最大の神殿であるカルナック神殿に祭られており、世界遺産第一号であるアブシンベル神殿内の至聖所に座するその像は、春と秋の特定の日に1回ずつ、奥まで届く太陽

の光によって照らし出されるように天文学的に計算されています。紀元前332年にエジプト入りを果たしたアレキサンダー大王がエジプトの文明にいたく感動し、自らを「アモンの息子」と称したことはよく

知られています。

「アメン」は大気の守護神で豊饒神とされており、実態は不明ですが、ラーと習合してからはその太陽神としての性格を受け継いだと思われます。バーバラ・ウォーカーの『神話・伝承事典』によれば、

「アメン」には「隠れている者」という意味があり、昇って再生する太陽が母親の胎内にある様を表しているとされています。「アメン」を表す象形文字は妊婦の腹を意味していますので、この解釈は正し

いようです。そうするとこれはまだ太陽が出ていない状態なので、暗闇を表していることになります。いくら太陽神とは言え、これでは信仰の対象にはなりません。

③唯一神アテン

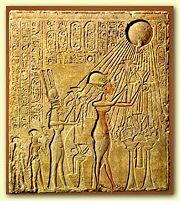

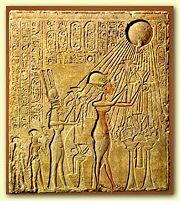

エジプト神話の中で最も特異なのが太陽神「アテン」です。「アテン」は、人間的形態を取っている他のエジプトの神々とは異なり、先端が手の形状を取る太陽光線を何本

も放ち、光線の一つに生命の象徴アンクを握った太陽円盤の形で表現されていす。初期には従来の太陽神ラーと同一視されましたが、その後神性は薄れ、天体としての

太陽を表すようになりました。天体としての太陽を信仰するというのは、エジプト人にとって画期的な出来事ですが、これを評価すべきかどうか慎重な検討を要するところで

す。前述したアメン信仰は、古代エジプト第18王朝の王アメンホテプ4世の治世に最盛期を迎えました。しかしアメンを讃えていたエジプトの神官たちがファラオをも凌ぐ権勢

を誇ったために、王権を強化する目的でアメンホテプ4世はアマルナ宗教改革を断行しました。(図は、唯一神アテンを崇拝するアクエンアテンとその家族。『ウィキペディア(Wikipedia)』)

アメンホテプ4世は太陽神「アテン」を唯一神とし、自分の名もこれに因んで「アクエンアテン」と改めました。これが世界初の一神教の誕生とされていますが、アメンホテプ4世がなぜこのような唯一神

を考え出したのかよく判っていません。

太陽はこの世に一つしか存在しないのでこれを唯一の神としたのかもしれませんが、それなら月でもシリウスでもよかったわけです。アメンホテプ4世は妻ネフェルティティの影響で「アテン」信仰を広

めたと言われていますから、ネフェルティティの出自が問題となります。

ネフェルティテイの両親が誰なのかはっきりしたことは判っていませんが、一説によるとミタンニ王女タドゥキバと言われています。ミタンニ王国はフルリ人が紀元前16世紀頃メソポタミア北部のハブル

川上流域を中心に建国した王国で、フルリ人の文書の中には明らかにサンスクリットで解釈できる単語が多いので、インドとのつながりが指摘されています。ヒッタイトとミタンニとの間で交わされた条

約では、インドのヴェーダの神ミトラ、ヴァルナ、インドラやナーサティヤ(アシュヴィン双神)に誓いが立てられています。また人名もサンスクリットで解釈できるものが多いそうです。

ミトラとヴァルナは、古代のイラン・インドの神話共有時代における始源神で、太古のアスラ族のアーディティヤ神群と呼ばれる神々に属しています。ミトラは十二人の太陽神(アーディティヤ)の一人

で、毎年6月の一カ月間、太陽戦車に乗って天空を駆けるとされています。ヴァルナはミトラと表裏一体をなし、天空神、司法神(=契約と正義の神)と見なされています。またヴァルナは、イランのゾロ

アスター教では最高神アフラ・マズダーとされ、有翼光輪を背景にした王者の姿で表されています。

ミトラとヴァルナを合わせると最高の太陽神となり、ミタンニ王国でこれらが信仰されていたとすれば、ネフェルティテイがこれをエジプトに持ち込んだ可能性があります。その結果、唯一神「アテン」が

誕生したのかもしれません。

アクエンアテンの治世年と、旧約聖書に出て来る出エジプトの年と推定される年代がほぼ同じであるため、この「アテン」神がユダヤ教のヤハウェになったと、精神分析学の創始者として有名なジグム

ント・フロイトが述べています(『モーセと一神教』)。フロイトはユダヤ人ですから、この説には信憑性があると思います。

アクエンアテンの宗教改革は、他の神々の祭祀を停止したり、アメンの文字を削ったりするなど、その改革があまりにも急激だったために神官団の抵抗が激しく、宗教改革は失敗に終わりました。ア

クエンアテンが失意のうちに亡くなった後、その子供のツタンカーメン王の時代にエジプトはアメン信仰に戻り、アテン信仰は消滅 しました。このとき「アテン」信仰を奉じてエジプトを脱出したのがモーゼ

の一行だったとフロイトは考えました。

「アテン」神はインド・イラン系の淵源を持ち、ヤハウェへ変質した可能性もありますから、天体としての太陽を神格化したと言う側面はあったとしても、通常の太陽神とは性質が違うことは明らかです。

④太陽神ホルス

エジプトのオシリス神話に出て来るのが「ホルス」神です。「ホルス」はオシリスとイシスの子供で、悪神セトの敵対者として知られています。「ホルス」はギリシア語であ

り、古代エジプトでは「ヘル」と呼ばれました。「ホルス」は通常は隼の頭をした男性として表現されますが、母神イシスの膝に乗った幼児として描かれることもあり、これ

はキリスト教における聖母子像の原型と考えられています。イシス信仰は共和政末期のローマへ持ち込まれて発展し、ほぼローマ帝国全域で崇拝されたので、イシスと

ホルスの関係がマリアとイエスに投影されていること間違いありません。マリア信仰はイシス崇拝が基盤になっているわけです。「ホルス」は父神オシリスの後を継いで、

現世の統治者となりました。このため、ファラオはホルスの化身とされています。また「ホルス」は、ラーと習合したラー・ホルアクティ(「地上のホルスたるラー」)を初め、

様々な神との習合が見られます。ラーと一体化したことで太陽神と見なされることになったようです。

エジプトを象徴する模様としてよく知られているのが「ウジャトの目」ですが、これは「ホルス」の目を表しています。「ホルス」はセトと王座を巡って争い、このときに目を失いました。この目は「ホルス」の

所に帰ることができず、長い間エジプト全土を旅し、様々な知見を得ました。その後、智恵の神とされるトート神によってこの目は「ホルス」のもとへ戻ることが出来、同時に「ホルス」は癒されました。(図

は、ホルスの目(ウジャトの目)。RenaissancejapanのHPより)

ゲゲゲの鬼太郎に出て来る目玉おやじによく似ていますが、あるいはこの「ウジャトの目」からヒントを得たのかも知れません。いずれにしろ奇怪な神話ですが、さらに奇怪なのは、この「ホルス」の目

がアメリカの1ドル札の裏に描かれていることです。

ピラミッドの冠石の中に描かれた一つ目は、「万物を見通す目」として知られ、フランス人権宣言の扉絵の上部にも同じものが見られます。これはゴッドを表しているのでしょうが、ピラミット゛と組み合

わせられていることからわかるように、これは「ホルス」の目と密接な関係があります。この辺に「ホルス」の性格を読み説くヒントが隠されているように思われます。

太陽光には「万物を見通す」性質が確かにありますが、それは物事の真実やありのままを照らし出すというもので、天空から監視するような陰性の性格はありません。「ホルス」の目=「万物を見通す

目」には太陽光の持つ暖かさは感じられず、素朴な太陽信仰の対象として相応しくありません。

⑤シリウス信仰と太陽信仰

以上のようにエジプト神話には太陽神がたくさん出て来るのですが、エジプトではシリウスの信仰が盛んでした。なぜシリウスが重視されたかと言えば、この星が365日と4分の1日の周期を持つ唯一

の恒星だからです。太陽暦では4年に一度閏年を設けて日数を調節する必要がありますが、シリウスを元に暦を作ればその手間が省けるわけです。(その代わりに季節が暦とずれてゆきますが、エジ

プト人は気にしなかったようです)

古代エジプトで使われたシリウス暦では、1年の元旦はシリウスが日の出前出現(ヘリアカル・ライジング)する時と定められていました。その時期は時代によって違いますが、7月から8月にかけてこの

現象が見られます。

このように古代エジプトではシリウスが重視されましたが、これと太陽信仰はどのように結びつくのでしょうか。

わが国におけるエジプト考古学の第一人者・吉村作治氏は、古代エジプトには星派と太陽派の二大勢力が存在し、抗争の末、星派(シリウス派)が勝利して、それがビラミッド建設につながったと見て

います。これは有名なクフ王に関して言及したものですが、この仮説はビラミッドがクフ王の時代に建造され、大ビラミッドでシリウスなどの星の観測が行われていたという前提のもとで組み立てられて

います。

しかし大ビラミッドで星の観測がなされたとか、ギザのピラミッド群がオリオン座の三つ星を模して作られたとかいう話が一時はやりましたが、これは事実と相違しています。ピラミッド群と三つ星は完

全には対応しておらず、恣意的に結びつけられたことは、イギリスの調査作家リン・ピクネットとクライブ・プリンスが指摘しています。(『火星+エジプト文明の建造者〔9神〕との接触』徳間書店)

また、大ピラミッドの「王の玄室」と「女王の玄室」から伸びる斜孔が特定の星を指しているという話も、各斜孔が左右に折れ曲がっているので成立しません。「女王の玄室」の孔はシリウスを指してい

ると言われますが、この斜孔に至っては外部にさえ達しておらず、とても観測など出来ません。(前掲書)

ピラミッド群がシリウスと関係していることは確かですが、それはまだ学問的に解明されていないようです。そうすると、先ほどの星派と太陽派の構想という話も怪しくなってきます。古代エジプトには星

派も太陽派も存在しなかったのではないでしょうか。そのような区分は無意味だと思うのです。

太陽というと我々は太陽系の天体を連想しますが、古代エジプトではシリウスを太陽と称していた形跡があります。恒星としては同じですし、暦に使うには便利な存在です。少なくとも支配者側に属し

ていた神官たちは、民衆が誤解することを承知した上でシリウスを太陽と称していた疑いがあります。というのも秘教的な伝統においては、太陽よりシリウスが重視され、シリウスこそ真の太陽とされて

きたからです。

魔術師として有名なアレイスター・クロウリーの弟子だったケネス・グラントは、『魔術の復活』(国書刊行会)の中で次のように述べています。

「隠秘学の伝統によれば、我々の太陽は、それよりももっと大きな太陽ソティスの反射にしかすぎないのである。 従って、太陽系の太陽は、この巨大な星とは『子供』(子ホルス)の関係にあ

る」

「ソティス」はシリウスのことで、西洋のオカルトはエジプト魔術の影響を受けており、このグラントの考え方は古代エジプト人の信仰を示唆するものです。ちなみに、イシス神はシリウスを表しています。

北欧ユーラシア研究所のユハン・ヤコブソン氏によると、古代中近東ではシリウスが信仰されていたが、紀元前3000年から2000年にかけて太陽信仰への大掛りなシフトが行われたそうです。例え

ば、太陽神ラーはその原型はシリウスの光輝を表す神であり、ピラミッドの稜線も太陽の光を表現したものとされていますが、本来は闇夜を照らすシリウスの光を表したものであったと言います。

シリウス崇拝から太陽信仰へのシフトが起きた理由について、ヤコブソン氏はこう述べています。

「……そもそも文明の建設者たちにとって闇夜を照らすシリウスの光こそ崇拝に値するものであったのだ。毎日の ように安っぽく『死』と『復活』を繰り返す太陽など、ありがたくもなんともなかっ

たのだろう。

しかし、権力拡大を狙う王たちの奨励政策により、太陽信仰は古代世界の大衆に浸透していった。

太陽に対する民間信仰がどこにでも存在したこと、何よりも太陽信仰がわかりやすい宗教であったことが幸いしたのだろう。

一方、旧来のシリウス信仰は支配階級の宗教として秘儀化していった。シリウスにまつわる儀式が公に行なわれることはなくなり、シリウスにまつわる『神聖知識』が公に語られることもなくなった。

かくして、紀元前一千年ごろまでに、シリウス信仰は歴史の表舞台から完全に姿を消したのだった」(『ユダヤ「ダビデの星」の真実』KKロングセラーズ)

太陽の存在が有り難くないというのは、通常の感覚とはかけ離れています。古代文明の支配者たちは、普通の人とは系統が違うようです。前出のケネス・グラントは、このとき秘儀化されたシリウス信

仰のことを述べているのだと思います。シリウス信仰が現代西洋魔術のルーツなのです。

エジプト神話に頻出する太陽神の実態がシリウスだったとすれば、太陽信仰の範疇に入らないことは言うまでもありません。太陽信仰と称していてもその内実は様々であり、言葉に引っかからないよ

うに注意が必要です。

エジプト神話には、太陽神がたくさん登場します。有名なのが「ラー」で、ハヤブサの頭をもつ姿で描かれることが多いです。古代エジプト人は太陽の昇り沈みとともにラー自体も変形すると考えました。日の出のときはタマオシコガネ(フンコロガシ)の姿のケプリとして現れ、日中はハヤブサの姿をして天を舞い、夜は雄羊の姿で夜の船に乗り死の世界

(夜)を旅するとされています。 これらは太陽の運行を表しているのですが、なぜ太陽をフンコロガシやハヤブサ、雄羊で表すのかよく分かりません。「ラー」はカイロ近郊に存在

した古代エジプトの都市ヘリオポリスで最も重要な神とされましたが、「ヘリオポリス」はギリシア語で「太陽の町」を意味します。ここで太陽神が信仰されていたことは間違いあり

ません。「ラー」は後に、天地創造の神アトゥムと習合して「ラー・アトゥム」となりました。この神も、勿論太陽神です。(図は太陽神ラー。 『ウィキペディア(Wikipedia)』)

エジプト神話には、太陽神がたくさん登場します。有名なのが「ラー」で、ハヤブサの頭をもつ姿で描かれることが多いです。古代エジプト人は太陽の昇り沈みとともにラー自体も変形すると考えました。日の出のときはタマオシコガネ(フンコロガシ)の姿のケプリとして現れ、日中はハヤブサの姿をして天を舞い、夜は雄羊の姿で夜の船に乗り死の世界

(夜)を旅するとされています。 これらは太陽の運行を表しているのですが、なぜ太陽をフンコロガシやハヤブサ、雄羊で表すのかよく分かりません。「ラー」はカイロ近郊に存在

した古代エジプトの都市ヘリオポリスで最も重要な神とされましたが、「ヘリオポリス」はギリシア語で「太陽の町」を意味します。ここで太陽神が信仰されていたことは間違いあり

ません。「ラー」は後に、天地創造の神アトゥムと習合して「ラー・アトゥム」となりました。この神も、勿論太陽神です。(図は太陽神ラー。 『ウィキペディア(Wikipedia)』)

エジプト神話の中で最も特異なのが太陽神「アテン」です。「アテン」は、人間的形態を取っている他のエジプトの神々とは異なり、先端が手の形状を取る太陽光線を何本も放ち、光線の一つに生命の象徴アンクを握った太陽円盤の形で表現されていす。初期には従来の太陽神ラーと同一視されましたが、その後神性は薄れ、天体としての

太陽を表すようになりました。天体としての太陽を信仰するというのは、エジプト人にとって画期的な出来事ですが、これを評価すべきかどうか慎重な検討を要するところで

す。前述したアメン信仰は、古代エジプト第18王朝の王アメンホテプ4世の治世に最盛期を迎えました。しかしアメンを讃えていたエジプトの神官たちがファラオをも凌ぐ権勢

を誇ったために、王権を強化する目的でアメンホテプ4世はアマルナ宗教改革を断行しました。(図は、唯一神アテンを崇拝するアクエンアテンとその家族。『ウィキペディア(Wikipedia)』)

エジプト神話の中で最も特異なのが太陽神「アテン」です。「アテン」は、人間的形態を取っている他のエジプトの神々とは異なり、先端が手の形状を取る太陽光線を何本も放ち、光線の一つに生命の象徴アンクを握った太陽円盤の形で表現されていす。初期には従来の太陽神ラーと同一視されましたが、その後神性は薄れ、天体としての

太陽を表すようになりました。天体としての太陽を信仰するというのは、エジプト人にとって画期的な出来事ですが、これを評価すべきかどうか慎重な検討を要するところで

す。前述したアメン信仰は、古代エジプト第18王朝の王アメンホテプ4世の治世に最盛期を迎えました。しかしアメンを讃えていたエジプトの神官たちがファラオをも凌ぐ権勢

を誇ったために、王権を強化する目的でアメンホテプ4世はアマルナ宗教改革を断行しました。(図は、唯一神アテンを崇拝するアクエンアテンとその家族。『ウィキペディア(Wikipedia)』)

エジプトのオシリス神話に出て来るのが「ホルス」神です。「ホルス」はオシリスとイシスの子供で、悪神セトの敵対者として知られています。「ホルス」はギリシア語であり、古代エジプトでは「ヘル」と呼ばれました。「ホルス」は通常は隼の頭をした男性として表現されますが、母神イシスの膝に乗った幼児として描かれることもあり、これ

はキリスト教における聖母子像の原型と考えられています。イシス信仰は共和政末期のローマへ持ち込まれて発展し、ほぼローマ帝国全域で崇拝されたので、イシスと

ホルスの関係がマリアとイエスに投影されていること間違いありません。マリア信仰はイシス崇拝が基盤になっているわけです。「ホルス」は父神オシリスの後を継いで、

現世の統治者となりました。このため、ファラオはホルスの化身とされています。また「ホルス」は、ラーと習合したラー・ホルアクティ(「地上のホルスたるラー」)を初め、

様々な神との習合が見られます。ラーと一体化したことで太陽神と見なされることになったようです。

エジプトのオシリス神話に出て来るのが「ホルス」神です。「ホルス」はオシリスとイシスの子供で、悪神セトの敵対者として知られています。「ホルス」はギリシア語であり、古代エジプトでは「ヘル」と呼ばれました。「ホルス」は通常は隼の頭をした男性として表現されますが、母神イシスの膝に乗った幼児として描かれることもあり、これ

はキリスト教における聖母子像の原型と考えられています。イシス信仰は共和政末期のローマへ持ち込まれて発展し、ほぼローマ帝国全域で崇拝されたので、イシスと

ホルスの関係がマリアとイエスに投影されていること間違いありません。マリア信仰はイシス崇拝が基盤になっているわけです。「ホルス」は父神オシリスの後を継いで、

現世の統治者となりました。このため、ファラオはホルスの化身とされています。また「ホルス」は、ラーと習合したラー・ホルアクティ(「地上のホルスたるラー」)を初め、

様々な神との習合が見られます。ラーと一体化したことで太陽神と見なされることになったようです。